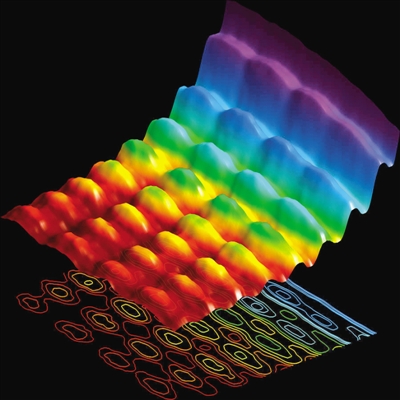

波粒二象性(wave-particle duality)指的是所有的粒子或量子不仅可以部分地以粒子的术语来描述,也可以部分地用波的术语来描述。

这意味着经典的有关“粒子”与“波”的概念失去了完全描述量子范围内的物理行为的能力。爱因斯坦这样描述这一现象:“好像有时我们必须用一套理论,有时候又必须用另一套理论来描述(这些粒子的行为),有时候又必须两者都用。我们遇到了一类新的困难,这种困难迫使我们要借助两种互相矛盾的的观点来描述现实,两种观点单独是无法完全解释光的现象的,但是合在一起便可以。”

波粒二象性是微观粒子的基本属性之一。1905年,爱因斯坦提出了光电效应的光量子解释,人们开始意识到光波同时具有波和粒子的双重性质。1924年,德布罗意提出“物质波”假说,认为和光一样,一切物质都具有波粒二象性。根据这一假说,电子也会具有干涉和衍射等波动现象,这被后来的电子衍射试验所证实。

惠更斯和牛顿的早期光理论

最早的综合光理论是由克里斯蒂安·惠更斯所发展的,他提出了一个光的波动理论,解释了光波如何形成波前,直线传播。该理论也能很好地解释折射现象。但是,该理论在另一些方面遇见了困难。因而它很快就被艾萨克·牛顿的粒子理论所超越。牛顿认为光是由微小粒子所组成,这样他能够很自然地解释反射现象。并且,他也能稍显麻烦地解释透镜的折射现象,以及通过三棱镜将阳光分解为彩虹。

费涅尔、麦克斯韦和杨光理论

十九世纪早期由托马斯·杨和奥古斯丁·让·费涅尔所演示的双缝干涉实验为惠更斯的理论提供了实验依据:这些实验显示,当光穿过网格时,可以观察到一个干涉样式,与水波的干涉行为十分相似。并且,通过这些样式可以计算出光的波长。詹姆斯·克拉克·麦克斯韦在世纪末叶给出了一组方程,揭示了电磁波的性质。而方程得到的结果,电磁波的传播速度就是光速,这使得光是一种电磁波的解释被人广泛接受,而惠更斯的理论也得到了重新认可。

爱因斯坦的光电效应理论

1905年,爱因斯坦对光电效应提出了一个理论,解决了之前光的波动理论所无法解释的这个实验现象。他引入了光子,一个 携带光能的量子的概念。

在光电效应中,人们观察到将一束光线照射在某些金属上会在电路中产生一定的电流。可以推断是光将金属中的电子打出, 使得它们流动。然而,人们同时观察到,对于某些材料,即使一束微弱的蓝光也能产生电流,但是无论多么强的红光都无法在其 中引出电流。根据波动理论,光强对应于它所携带的能量,因而强光一定能提供更强的能量将电子击出。然而事实与预期的恰巧 相反。

爱因斯坦将其解释为量子化效应:金属被光子击出电子,每一个光子都带有一部分能量E,这份能量对应于光的频率 $\mathrm{V}$ : $E=h v ,$ 这里 $h$ 是普朗克常数 $\left(6.626 \times 10^{-34} \mathrm{Js}\right)$ 。光束的颜色决定于光子的频率,而光强则决定于光子的数量。由于量子化效 应,每个电子只能整份地接受光子的能量,因此,只有高频率的光子(蓝光,而非红光) 才有能力将电子击出。

爱因斯坦因为他的光电效应理论获得了1921年诺贝尔物理学奖。

实物粒子的波粒二象性

爱因斯坦提出光的粒子性后,路易·维克多·德布罗意做了逆向思考,他在论文中写到:19世纪以来,只注重了光的波动性的 研究,而忽略了粒子性的研究,在实物粒子的研究方面,是否犯了相反的错误呢? 1924年,他又注意到原子中电子的稳定运动需 要引入整数来描写,与物理学中其他涉及整数的现象如干涉和振动简正模式之间的类似性,由此构造了德布罗意假设,提出正如 光具有波粒二象性一样,实物粒子也具有波粒二象性。他将这个波长 和动量 $p$ 联系为: $$\lambda=h / p=h / m v ; $$ $m$:质量,$v$: 频率, $h$: 普朗克常数。这是对爱因斯坦等式的一般化,因为光子的动量为 $p=E / c$ (c为真空中的光速),而 $\lambda=c / v_{0}$

德布罗意的方程三年后通过两个独立的电子散射实验被证实。在贝尔实验室Clinton Joseph Davisson和Lester Halbert Germer以低速电子束射向铂单晶获得电子经单晶衍射,测得电子的波长与德布罗意公式一致。在阿伯丁大学,G.P汤姆孙以高速 电子穿过多晶金属箔获得类似X射线在多晶上产生的衍射花纹,确丵证实了电子的波动性;以后又有其他实验观测到氦原子、氢 分子以及中子的衍射现象,微观粒子的波动性已被广泛地证实。根据微观粒子波动性发展起来的电子显微镜、电子衍射技术和中 子衍射技术已成为探测物质微观结构和晶体结构分析的有力手段。

德布罗意于1929年因为这个假设获得了诺贝尔物理学奖。汤姆孙和戴维逊因为他们的实验工作共享了1937年诺贝尔物理学奖。